Edvard Munch, le peintre qui a précédé l'expressionnisme plus que quiconque, est né le 12 décembre 1863 et est mort le 23 janvier 1944. S'il est une œuvre emblématique de la modernité, c'est bien le tableau « Le Cri ». Le célèbre critique d'art Luca Nannipieri, auteur des livres « Raphaël » et « Chefs-d'œuvre volés », nous révèle ce qui se cache derrière ce cri déchirant.

Pourquoi « Le Cri » est considéré comme une œuvre intemporelle

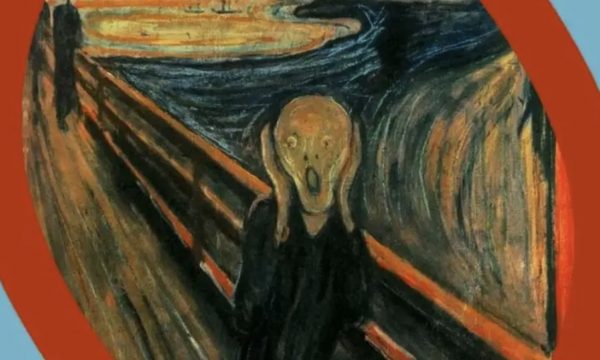

Si la modernité a été représentée dans l'art, elle atteint ici son apogée. L'art a souvent représenté le désespoir et l'angoisse. En fait, il les a plus souvent représentés que l'amour et la fraternité. « Le Cri » est très moderne, car cet homme à la bouche arrachée n'a personne pour le sauver, pas de Dieu.

L'homme hurle seul, il crie sans espoir de s'échapper, sa douleur est cernée par le silence. Et alors, à qui crie-t-il ? Personne, personne ne l'entend. Les deux passants s'éloignent, complètement indifférents.

Le paysage environnant est presque inhumain, le ciel est rouge sang, la baie derrière lui ondule de manière menaçante, le pont et ses balustrades coupent le tableau comme le fil d'un couteau, et le protagoniste, stylisé avec un visage jaune pâle, avec une expression choquée, sa bouche s'ouvre anormalement vers nous, mais nous ne pouvons pas le sauver.

Il semble donc qu'avec cette œuvre, Munch anéantisse tout espoir de salut. C'est un cri inaudible. Le visage de l'homme est déformé. Non seulement la bouche est agrandie, mais aussi les yeux ; la forme même du visage semble dépourvue de traits humains. On dirait un crâne. Le corps ondule comme une flamme violemment agitée par le vent.

Ce que « Le Cri » de Munch nous apprend

Dans sa version de référence, cette œuvre date de 1893, bien que l'artiste ait réalisé plusieurs variantes à l'huile, à la tempera et au pastel sur carton, ainsi qu'à des lithographies en noir et blanc. Un an plus tôt, l'artiste avait noté dans son journal la genèse psychologique de l'œuvre : « Je marchais le long de la route avec deux de mes amis. Puis le soleil s'est couché. Soudain, le ciel est devenu rouge sang, et j'ai ressenti un tremblement causé par l'anxiété. »

Une vive douleur à la poitrine. Je me suis figé et me suis appuyé contre la rambarde du pont, car je me sentais très faible. Le ciel rouge sang se reflétait sur le fjord bleu foncé et la ville. Mes amis ont continué leur marche, me laissant là, tremblant de peur. Et à cet instant, j'ai entendu un grand cri, immense, qui a imprégné toute la nature.

Une version de cette œuvre a été vendue aux enchères à New York en 2012. Elle a été adjugée 119.9 millions de dollars. Des versions de cette œuvre ont été volées à plusieurs reprises : au musée « Nasjonalgalleriet » d'Oslo, en Norvège, le 12 février 1994, puis au musée « Munchmuseet », dix ans plus tard, le 10 août 22. Heureusement, elles ont été retrouvées.

Mais les vols nous montrent à quel point l'amour – même malade et criminel – fait avancer la mythologie de ce tableau intemporel./bota.al